Auswirkungen auf Lebensräume und Arten

Zusammenfassung

Der Bau der Westumfahrung bedingt Eingriffe in geschützte oder schützenswerte Lebensräume i.S. von Artikel 18 Abs. 1b des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG). Einige werden nur vorübergehend beeinträchtigt und können an Ort und Stelle wieder hergestellt werden. Andere werden definitiv zerstört und müssen nach Artikel 18 1ter NHG ersetzt werden. Vom Bau ebenfalls betroffen sind nach NHG geschützte und gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Nicht alle können durch geeignete Massnahmen geschont werden, d.h. ihre Vorkommen werden zerstört (z.B. verschiedene Orchideen). Bei anderen erfahren die Lebensräume starke Eingriffe (z.B. Reptilien). Die langfristigen Auswirkungen können noch nicht abgeschätzt werden.

Die Auswirkungen des Betriebs sind vergleichsweise bescheiden (z.B. Unterhalt Steinschlagnetze beim Tunnelportal in der Seevorstadt). Sie werden hier nicht weiter behandelt.

Zentraler Kritikpunkt sind die Ersatzmassnahmen nach Artikel 18 1ter NHG. Die vorgeschlagenen Ersatzflächen sind aufgrund ihrer räumlichen Lage im dicht überbauten Siedlungsgebiet und ihrer im Projekt ebenfalls vorgesehenen intensiven Freizeitnutzung ungeeignet. Sie können aufgrund dieser Rahmenbedingungen ihre Funktion als natürliche oder naturnahe Ersatzlebensräume für die betroffenen (geschützten und gefährdeten) Arten nicht wahrnehmen. Es handelt sich bei den vorgeschlagenen Massnahmen nicht um Ersatzmassnahmen nach Art. 18 1ter NHG sondern um ökologischen Ausgleich nach Art. 18b Abs. 2 NHG. Es entsteht der Eindruck, dass primär nach einfach verfügbaren Flächen und nicht nach geeigneten gesucht wurde. Damit die Westumfahrung Biels die NHG-Vorgaben erfüllt, müssen andere Ersatzflächen gefunden werden.

Auswirkungen Bau und Betrieb

Die Auswirkungen der Westumfahrung Biels auf Flora, Fauna und ihre Lebensräume werden im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) insgesamt korrekt beschrieben. Sie sind – trotz der klaren Verbesserungen im Vergleich zum Generellen Projekt – rechtlich immer noch relevant.

Die entscheidenden Stellen aus dem UVB lauteten (Zitate):

Lebensräume:

„Durch den Bau der N5-Umfahrung werden in allen Projektteilen schützenswerte Lebensräume im Sinne von Art. 18 Abs. 1bis NHG tangiert. Lebensräume im Projektperimeter bzw. angrenzende, die während der Bauphase nicht direkt beansprucht werden, sollen vor möglichen Beeinträchtigungen geschützt werden (bspw. durch Abzäunung, kein Befahren, kein Lagern von Material). Einige schützenswerte Lebensräume werden während der Bauphase temporär, beispielsweise durch Installationsplätze, beeinträchtigt und können anschliessend vor Ort entsprechend dem Ist-Zustand wiederhergestellt werden. Andere werden durch das Strassenprojekt definitiv zerstört und sind gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG zu ersetzen.“

Flora:

„Die im Untersuchungsperimeter gefundenen Pflanzenarten der Roten Liste werden durch den Bau des Halbanschlusses Rusel und durch die Erstellung von Steinschlagnetzen im Bereich des Halbanschlusses Biel-West teilweise beeinträchtigt. Einige Individuen werden nicht direkt tangiert, andere Pflanzenarten (Orchideenarten) gelten als nicht verpflanzbar und können somit nicht geschont werden. Für einzelne Arten (Grosse Knorpelmöhre (Ammi majus), Acker-Wachtelweizen (Melampyrum arvense)) werden Massnahmen zu deren Schonung bzw. Wiederansiedlung getroffen.“

Fauna:

„Durch die Eingriffe im Bereich des Steinbruchs Rusel und des TWW-Objekts wird faunistisch bedeutender Lebensraum tangiert (vor allem für Reptilien, Tagfalter und Heuschrecken). Deshalb sollen kurz vor Baubeginn die vorhandenen Schlangen in diesen Bereichen durch Fachpersonen eingefangen und in geeigneten (Ersatz-)Lebensräumen in der Nähe angesiedelt werden. Der Rodungs- und Baumfällzeitpunkt ist so zu legen, dass die Beeinträchtigung für Vögel und Fledermäuse möglichst gering ausfällt.

Durch den Neubau der Schrägkabelbrücke über den Nidau-Büren-Kanal wird einerseits die Fluglinie von Vögeln und Fledermäusen gestört, andererseits wird vorwiegend während der Bauphase die Vernetzung entlang des Ufers unterbrochen. Da der Hagmattbach im Bereich der Terrainveränderung Leuzigen während der Bauphase der Westumfahrung in einer temporären Wasserhaltung geführt wird und die Ufervegetation /-gehölze für diese Zeit entfernt werden, wird der Lebensraum des Bibers tangiert.

Obwohl die Bauarbeiten in der Regel tagsüber durchgeführt werden, ist eine Beleuchtung der Randstunden und teilweise auch nachts unvermeidlich. Diese stört und verdrängt bestimmte nachtaktive Tierarten.“

Fazit:

V.a. der Bau der Westumfahrung bedingt rechtlich relevante (= fachlich massive) Eingriffe in im Sinne der geltenden Naturschutzgesetzgebung geschützte und schützenswerte Lebensräume. Diese Eingriffe betreffen u.a. geschützte und gefährdete Arten. Ihnen wird der Lebensraum teilweise, vorübergehend oder definitiv entzogen oder sie sind direkt betroffen. Aus diesem Grund sind Ersatzmassnahmen nach Art. 18 1ter NHG nötig. Die Auswirkungen des Betriebs sind vergleichsweise bescheiden (z.B. Unterhalt Steinschlagnetze beim Tunnelportal in der Seevorstadt).

Ersatzmassnahmen

Die quantitative Bemessung der Ersatzmassnahmen erfolgte in Anlehnung an die Bundesempfehlungen (sogenannte „Pflästerli-Broschüre“). Die beeinträchtigten/zerstörten Flächen sollen mit einem Faktor 2 ersetzt werden. Dies ist gerechtfertigt, da neu geschaffene Lebensräume in der Regel ihre Funktion/Wirkung erst nach mehreren Jahren erfüllen können. Dies ist vor allem bei sogenannt reifen Lebensräumen, die eine längere bis lange Entwicklungszeit haben, der Fall (z.B. Wald, Hecken, Felsensteppe). Ob und wann dies der Fall ist, hängt von vielen Faktoren ab. Wesentlich sind u.a. wie nahe/fern/erreichbar vergleichbare Lebensräume mit potentiellen Quellpopulationen für die Wiederbesiedlung sind. Zentral ist aber die grundsätzliche Eignung der Ersatzflächen selbst.

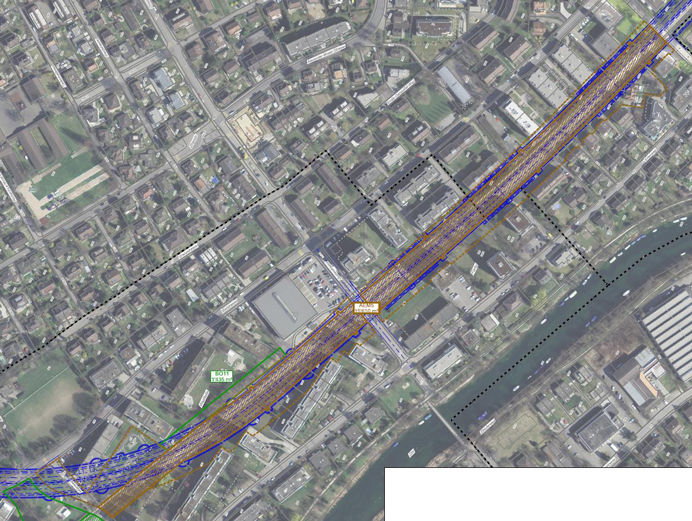

Hier liegt aus Sicht Naturschutz das Hauptproblem beim vorliegenden Projekt. Die Mehrheit der vorgesehenen Flächen eignen sich grundsätzlich nicht für Ersatzmassnahmen im Sinne von Art. 18 1ter NHG. Sie können jedoch einen Beitrag im Sinn von Art. 18b Abs. 2 NHG (Ökologischer Ausgleich) leisten. Es entsteht der Eindruck, dass primär nach einfach verfügbaren Flächen und nicht nach geeigneten gesucht wurde. Damit die Westumfahrung Biels die NHG-Vorgaben erfüllt, müssen andere Ersatzflächen gefunden werden. Nachfolgend werden die „Ersatzflächen“ kurz beurteilt:

| Fläche | Vorgesehener Ersatz | Beurteilung |

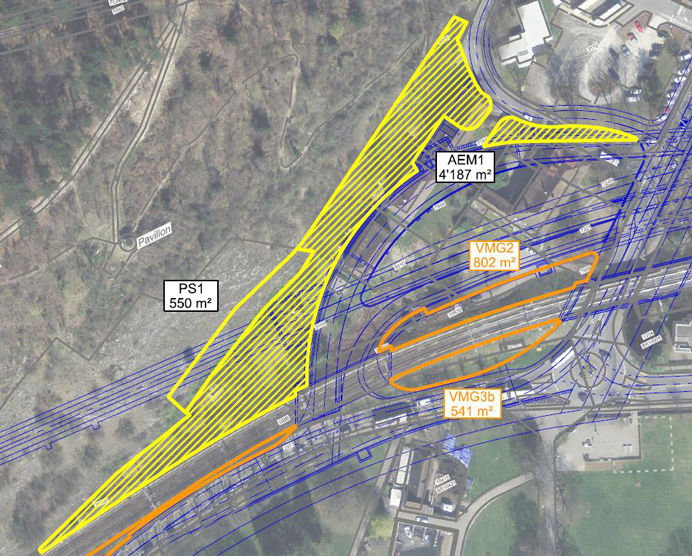

| AEM1 | Die Fläche liegt am Hangfuss im Bereich des Halbanschlusses Biel-West und grenzt an das TWW- Objekt an. Diese Fläche dient als Kompensation für die durch die Steinschlagnetze verloren gehende TWW-Fläche (doppelter Ersatz). Sie soll als Trockenstandort mit Kleinstrukturen und mit Gebüsch- gruppen ausgebildet werden. Die Umsetzung hat mit humusfreiem bzw. –armem Bodenaufbau und mit einer Trockenwiesen-Saat-mischung (bspw. UFA-Wildblumenwiese trocken CH-G) zu erfolgen. Für die Gebüschgruppen sind einheimische, standortgerechte Laubholzarten (mit mind. 20% Dornenanteil) in eine leicht humusierte Bodenauflage zu pflanzen. Zudem sind in Absprache mit der KARCH Kleinstrukturen (wie Ast- oder Steinhaufen) anzulegen – vorwiegend zur Förderung von Reptilien. | Diese Fläche ist grundsätzlich für Ersatzmassnahmen „vor Ort“ geeignet. Auch die vorgeschlagenen Massnahmen selbst können akzeptiert werden. Nicht überzeugend ist das vorgeschlagene Saatgut. Es handelt sich dabei um eine „Standardmischung“, die für eine so wertvolle Fläche ungeeignet ist. Mit Blick auf die zur Verfügung stehende Zeit (Baubeginn nicht vor 2020), kann problemlos lokales/regionales Saatgut produziert und eingesetzt werden. Als Alternative sind auch Direktsaat und Heudrusch möglich. |

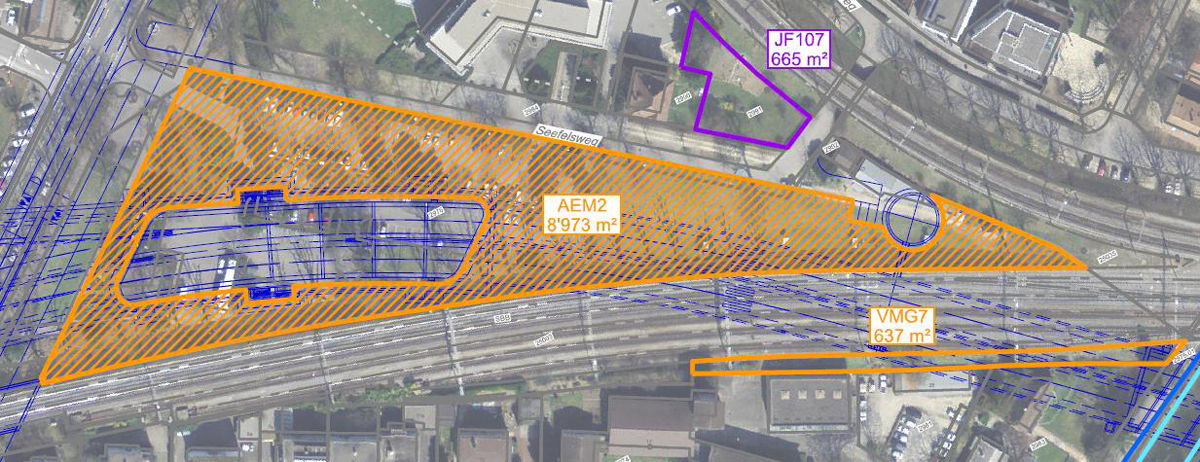

| AEM2 | Für eine ökologische Aufwertung des heutigen Parkplatzbereichs am Seefelsweg wird die Ausgleichs- und Ersatzmassnahme AEM2 "Seefelsweg" (Artenreiche Fettwiese mit Kleinstrukturen und Einzelbäumen) vorgesehen. Sie soll einerseits als naturnaher Lebensraum in städtischem Umfeld und andererseits zur Aufwertung der faunistischen Vernetzung entlang der Bahnlinie dienen. Auf einem humusarmen Boden wird eine Artenreiche Fettwiese angesät (bspw. mit UFA-Wildblumenwiese Original CH-G). Im Weiteren sollen auf der Fläche einheimische, standortgerechte Laubbäume gepflanzt werden. Zudem sind auch hier in Absprache mit der KARCH Kleinstrukturen (wie Ast- oder Steinhaufen) anzulegen – vorwiegend zur Förderung von Reptilien. | Diese Fläche ist für Ersatzmassnahmen ungeeignet. Sie kann allenfalls einen Beitrag im Sinne des ökologischen Ausgleichs im intensiv genutzten Gebiet leisten. Begründung: Die Distanz zu intakten natürlichen oder naturnahen Lebensräumen ist zwar gering. Aufgrund des Umfeldes (z.B. stark frequentierte Verkehrsträger, intensivste anthropogene Nutzung, Exposition der Bahnböschung) kann diese Fläche funktional keinen wesentlichen Beitrag zum lokalen/regionalen Biotopverbund leisten oder Lebensraum für spezialisierte Arten bieten. Die Fläche ist somit weder qualitativ noch funktional Ersatz für die beeinträchtigten/zerstörten Lebensräume. |

| AEM3 | Im Teilprojekt Bienne-Centre gilt die Neuschaffung von offenen Gewässerabschnitten und naturnahen Uferbereichen der Madretsch-Schüss als Ausgleichs- und Ersatzmassnahme. Ziel der Massnahme ist, dass die Vernetzung entlang der Madretsch-Schüss für die Fauna erhalten bleibt bzw. verbessert wird. Dabei ist, wie in Kapitel 5.14.6.3 erwähnt, darauf zu achten, dass im gesamten Abschnitt sowohl durch eine faunagerechte Gestaltung der Gewässerdurchlässe (nach VSS-Norm SN 640 696) als auch auf dem neuen Aquädukt die Längsvernetzung mittels natürlicher Uferbereiche oder künstlicher Laufflächen durchgehend ermöglicht wird. Die neuen Uferbereiche sind mit einem humusarmen Bodenaufbau und mit Ufervegetation anzusäen (bspw. UFA-Humida CH-G) sowie mit Gebüschgruppen aus einheimischen, standortgerechten Laubhölzern zu bestocken. Für weitere Details zur Gestaltung des Gewässers wird auf Kapitel 5.6 verwiesen. | Mit dieser Massnahme wird den rechtlichen Vorgaben soweit als möglich entsprochen. Im UVB wird aber festgehalten, dass im Bereich des Aquädukts die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Gewässerraum, naturnaher Baumweise und Ufervegetation nicht eingehalten werden können. Es ist nicht ersichtlich, wie diese Beeinträchtigung durch Ersatzmassnahmen kompensiert wird. |

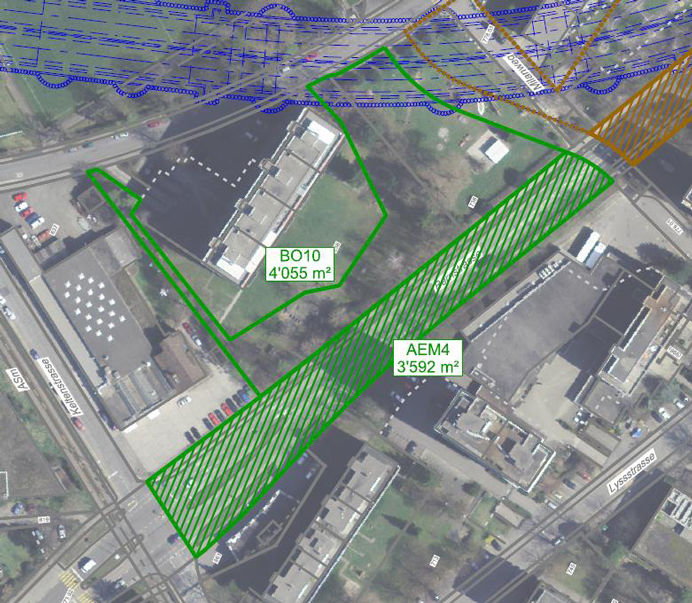

| AEM4 | Der Abschnitt der Bernstrasse zwischen Keltenstrasse und Milanweg wird im Rahmen der Umfahrung Westast rückgebaut. Die heutige Strassenfläche soll als naturnaher Lebensraum mit Vernetzungsfunktion für die Fauna ausgestaltet werden. Vorgesehen wird ein humusarmer Bodenaufbau mit Ansaat einer Artenreichen Fettwiese (bspw. UFA-Wildblumenweise Original CH-G). Zudem sollen einheimische, standortgerechte Laubhölzer in Gebüschgruppen (mit mind. 20% Dornenanteil, vorwiegend Blüten- und Beerensträucher) und als Einzelbäume / Baumgruppen gepflanzt werden. Allfällige Wegverbindungen für Langsamverkehr sollen mit Mergelbelag versehen werden. | Diese Fläche ist für Ersatzmassnahmen ungeeignet. Sie kann allenfalls einen Beitrag im Sinne des ökologischen Ausgleichs im intensiv genutzten Gebiet leisten. Begründung: Die Distanz zu intakten natürlichen oder naturnahen Lebensräumen ist erheblich. Aufgrund des Umfeldes (z.B. stark frequentierte Verkehrsträger, intensivste anthropogene Nutzung inkl. Naherholungsfunktion, ev. auch Fussgänger- und Veloachse) kann diese Fläche funktional keinen wesentlichen Beitrag zum lokalen/regionalen Biotopverbund leisten oder Lebensraum für spezialisierte Arten bieten. Die Fläche ist somit weder qualitativ noch funktional Ersatz für die beeinträchtigten/zerstörten Lebensräume. |

| AEM5 | Die Bernstrasse wird zwischen Milanweg und Heideweg ebenfalls rückgebaut. In diesem Bereich liegt die Überdeckung des N5-Tunnels Weidteile. Diese neue, verkehrsfreie Fläche soll als Ausgleichs- und Ersatzmassnahme genutzt werden. Ziel ist die Schaffung eines Mosaiks aus naturnahen Lebensräumen mit Vernetzungsfunktion für die Fauna. Der Raum soll zudem zur Naherholung und durch den Langsamverkehr genutzt werden können. Wichtig ist die Längsvernetzung (in Ost-West-Richtung) auf der ganzen Fläche, welche nicht durch versiegelte Bereiche (Wege, Strassen, Plätze) unterbrochen werden darf (vgl. Abbildung 5.14-55). So wird empfohlen, die Guglerstrasse, welche die Autobahnüberdeckung quert und die Längsvernetzung unterbricht, um ca. einen halben Meter anzuheben, so dass zwei Kleintierdurchlässe eingebaut werden können. Die Vernetzung in Nord-Süd-Richtung soll ebenfalls stellenweise ermöglicht werden, so dass Verbindungen zu angrenzenden, bestehenden (oder im Rahmen der Städtebaulichen Begleitplanung neu geplanten) Grünräumen geschaffen werden. Versiegelte Bereiche an den nördlichen und südlichen Rändern der Überdeckung sind möglich. Das Wegsystem auf der Überdeckung soll mit unversiegelten Wegen (Mergelbelag) erfolgen, welche für Kleintiere passierbar ist. Dennoch soll darauf geachtet werden, dass das Wegsystem nicht zu dicht ist, so dass die Vernetzung mittels Grünflä- chen möglich bleibt. Die gesamte Überdeckung soll naturnah gestaltet werden und zwar aus einem Mosaik folgender Le- bensraumtypen: Trockenstandorte / Trockenwiesen (humusarmer/-freier Bodenaufbau, Ansaat z.B. mit UFA-Wildblumenwiese trocken CH-G), Ruderalstandorte (humusarmer / -freier Bodenaufbau, Ansaat z.B. mit UFA-Ruderalflora CH), Artenreiche Fettwiesen (humusarmer Bodenaufbau, Ansaat z.B. mit UFA-Wildblumenwiese Original CH-G) Laubgehölze (einheimische, standortgerechte Arten mit mind. 20% Dornenanteil, vorwiegend Blüten- und Beerensträucher). Zudem sind in Absprache mit der KARCH Kleinstrukturen (wie Ast- oder Steinhaufen) anzulegen – vorwiegend zur Förderung von Reptilien. Die genaue Ausgestaltung und Aufteilung der genannten Lebensräume wird im Rahmen der Städtebaulichen Begleitplanung definiert. Im Rahmen des vorliegenden Nationalstrassenprojekts wird die Anordnung der oben genannten naturnahen Flächen auf die baubedingt tangierten Flächen beschränkt, das heisst vorwiegend innerhalb des heutigen Strassenraums der Bernstrasse bzw. auf der Überdeckung der künftigen Weidteiletunnels (vgl. Abbildung 5.14-54, braun schraffierte Fläche). Je nach Umsetzung der Städtebaulichen Begleitplanung ist eine Erweiterung dieses Ersatzmassnahmenperimeters bzw. die Gestaltung naturnaher Lebensräume auf angrenzenden Parzellen wünschenswert und realisierbar (vgl. Abbildung 5.14-54, braun strichlierte Fläche). | Diese Fläche ist für Ersatzmassnahmen ungeeignet. Sie kann jedoch einen Beitrag im Sinne des ökologischen Ausgleichs im intensiv genutzten Gebiet leisten. Begründung: Die Distanz zu intakten natürlichen oder naturnahen Lebensräumen ist erheblich. Aufgrund des Umfeldes (z.B. überbautes Siedlungsgebiet mit naturfernem Abstandsgrün, Nutzrasen, dichtes Netz an Verkehrsträgern) und der Mehrfachnutzung der Fläche (intensive Naherholungsnutzung inkl. Fussgänger- und Veloverbindung) kann diese Fläche funktional keinen wesentlichen Beitrag zum lokalen/regionalen Biotopverbund leisten oder Lebensraum für spezialisierte Arten bieten. Die Fläche ist somit weder qualitativ noch funktional Ersatz für die beeinträchtigten/zerstörten Lebensräume. |

| AEM6 | Die Parzellen 89 und 1775 zwischen ARA und Nidau-Büren-Kanal liegen ausserhalb des eigentlichen Projektperimeters. Die im Ist-Zustand relativ einheitliche, strukturlose Fläche (Artenreiche Fettwiese) soll für eine ausgeglichene ökologische Bilanzierung als Ausgleichs- und Ersatzmasnahme genutzt werden. Ziel der Massnahme in der Nähe des Nidau-Büren-Kanals und der Zihl ist eine Aufwertung des Lebensraums– insbesondere für Amphibien. So soll ein Teil der heutigen Wiese abgeschürft und in Absprache mit der KARCH Amphibientümpel und Kleinstrukturen (wie Ast- oder Steinhaufen) erstellt werden. Zudem ist ein Ruderalstandort anzulegen (humusfreier/-armer Bodenaufbau, Ansaat mit z.B. UFA-Ruderalflora CH) und sind Gebüschgruppen aus einheimischen, standortgerechten Laubhölzern (mit mindestens 20% Dornenanteil) zu pflanzen. Die restliche Fläche soll als Artenreiche Fettwiese ausgebildet bzw. erhalten (humusarmer Bodenaufbau, Ansaat z.B. mit UFA-Wild- blumenwiese Original CH-G) und mit einheimischen, standortgerechten Laubbäumen ergänzt werden. | Diese Fläche ist für Ersatzmassnahmen ungeeignet. Sie kann jedoch einen Beitrag im Sinne des ökologischen Ausgleichs im intensiv genutzten Gebiet leisten. Begründung: Die Fläche wird heute von Hundehaltern aus der ganzen Region intensiv genutzt. Diese „Hundewiese“ mitten in der Agglomeration entspricht einem grossen öffentlichen Bedürfnis. Die gute Erreichbarkeit zu Fuss und mit dem Velo, aber vor allem auch die in der Nähe liegenden Parkplätze usw. erleichtern diese Freizeitnutzung erheblich. Es ist davon auszugehen, dass diese Nutzung von der Bevölkerung auch in Zukunft gewünscht ist. Ebenbürtige Alternativangebote sind keine bekannt. Sollte ein Grossteil dieser Fläche für Ersatzmassnahmen „zweckentfremdet“ werden, ist mit grossen Nutzungskonflikten zu rechnen. Damit diese Flächen ihre Wirkung als naturnahe Lebensräume entfalten können, müssten Mensch und Hunde möglichst ausgeschlossen werden. Dies ist wenig realistisch. Zudem müssten auch die Ufer von Nidau-Büren-Kanal und Zihl aufgewertet werden, damit der Lebensraumverbund tatsächlich funktioniert. Dies ist aktuell nicht vorgesehen. |

Abbildung 5.14-50 aus UVB: Ersatzmassnahme "Halbanschluss Biel-West" (AEM1, gelb schraffiert)

Abbildung 5.14-51: Ersatzmassnahme "Seefelsweg" (AEM2, orange schraffiert)

Abbildung 5.14-52 aus UVB: Ersatzmassnahme "Madretsch-Schüss" (AEM3, blau schraffiert)

Abbildung 5.14-53 aus UVB: Ersatzmassnahme "Rückbau Bernstrasse" (AEM4, grün schraffiert)

Abbildung 5.14-54 aus UVB: Ersatzmassnahme "Überdeckung Bernstrasse" (AEM5, braun schraffiert)

Abbildung 5.14-55 aus UVB: Schematische Darstellung der notwendigen Vernetzungskorridore bei der Ersatzmassnahme "Überdeckung Bernstrasse" im Teilprojekt Weidteile

Abbildung 5.14-56 aus UVB: Ersatzmassnahme "Südlich ARA" (AEM6, blau schraffiert)