Prévisions du trafic pour la branche Est de l’A5 :

la cible est manquée (jusqu’à 40 % d’écart)

Les prévisions du trafic sur l’A5 se sont avérées peu fiables.

Elles ont pourtant servi de base au canton de Berne pour le choix de sa variante controversée.

Catherine Duttweiler

Les membres de la task force (maires, policiers, fonctionnaires de la Confédération et du canton) étaient plutôt préoccupés lorsqu’ils se sont réunis pour la première fois l’année dernière. Ils craignaient en effet que l’ouverture imminente de la branche Est de la route nationale A5 ne plonge la circulation de la région biennoise dans le chaos : embouteillages sur la rive du lac, augmentation massive du trafic dans la vieille ville de Nidau, paralysie du trafic sur la place Guido-Müller avec une surcharge de véhicules de 140 %.

Sandra Hess, maire de Nidau, était également inquiète. Dans l’édition du magazine « Perspectives » de l’été 2017, elle prévenait ses concitoyennes et concitoyens : « D’ici l’achèvement du contournement Ouest, nous serons obligés de vivre des conditions plus difficiles sur nos routes ».

Constat après un peu plus d’un an : rien de grave. Les premiers relevés ont très vite montré qu’aucune mesure d’urgence ne serait nécessaire. Après la pause estivale, la task force se réunit à nouveau cette semaine pour faire le bilan. Ce bilan conclura que l’axe Est, incontesté sur le plan politique, a effectivement entraîné le délestage tant attendu du réseau routier biennois. Mais il mettra également en évidence le fait que les prévisions du trafic fournies par le canton se sont avérées inexactes, allant jusqu’à 40 % d’erreur : l’Office des ponts et chaussées bernois s’est trompé de 10'000 à 18'500 veh./j à chaque fois dans ses estimations concernant plusieurs liaisons importantes. Les fonctionnaires de l’entourage du président du gouvernement Christoph Neuhaus s’attendaient globalement à un trafic beaucoup plus important.

Une question fondamentale se pose donc : que valent les prévisions du trafic à l’ère des développements technologiques de rupture ? L’affirmation que le trafic, comme l’eau, s’écoule en suivant le parcours offrant le moins de résistance possible est-elle exacte ? Et est-il admissible d’imposer un projet de transport contesté reposant sur des bases aussi chancelantes ?

Les véhicules autonomes compliquent les prévisions à long terme

Ces questions agitent actuellement les esprits à Bienne, où le débat fait rage autour du bien-fondé ou non de la présence de jonctions autoroutières surdimensionnées au cœur de la ville et où un mouvement citoyen rassemblant plus de 2'000 membres proteste contre les plans des autorités bernoises (cf. graphique). Et ces questions intéressent même au-delà des frontières du Seeland. Le réseau de routes nationales doit-il être achevé à tout prix, en dépit de données assurément floues ? Selon les sources officielles, l’Office fédéral des routes a prévu de développer les autoroutes locales jusqu’en 2030 pour un total de 13,5 milliards de francs. Cela a-t-il encore un sens alors que les bureaux d’études concernés eux-mêmes avertissent qu’à cause de l’émergence des véhicules autonomes, il est aujourd’hui plus difficile que jamais de faire des prévisions sur une période de plus de 10 à 20 ans ? Alors que les gouvernements sont appelés à agir en raison des rapports alarmants sur les changements climatiques et de l’augmentation significative du nombre de tempêtes imprévisibles et de période de sécheresse ?

Qui oserait prédire aujourd’hui, en chiffres absolus, les comportements futurs en termes de mobilité, et ce jusqu’en 2040 ?

Le canton de Berne.

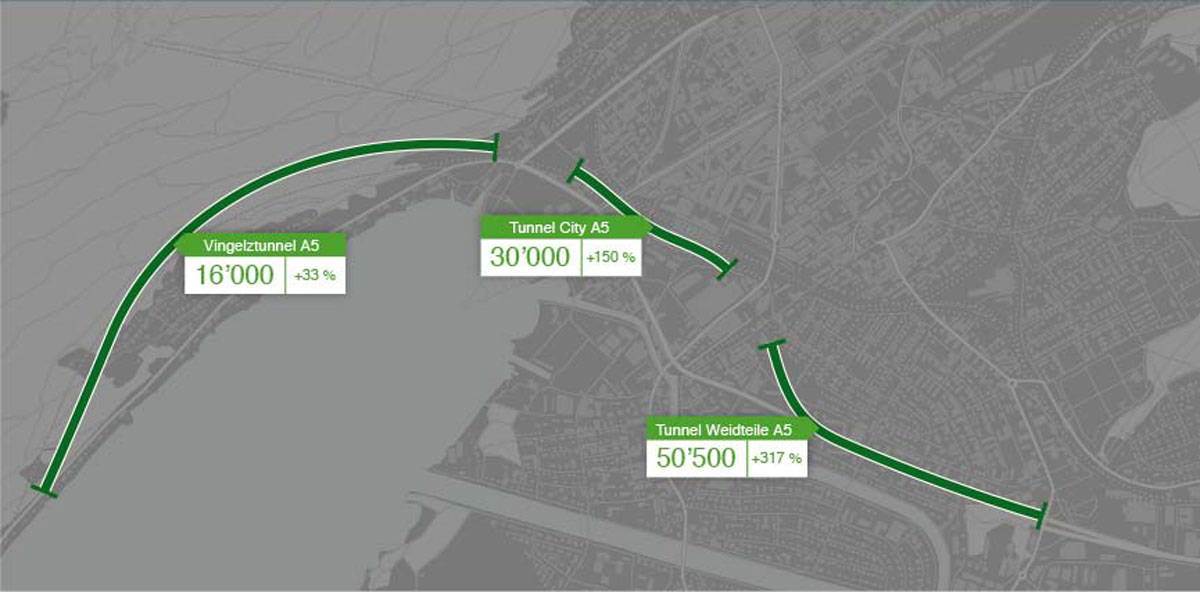

Les mesures effectives pour l'axe Est déjà en fonction (en rouge) sont jusqu'à 40% inférieures aux prévisions. Par conséquent, les prévisions pour l'axe Ouest (en vert) devraient également être fausses (graphique: "Axe ouest mieux comme ça").

Des collaborateurs internes ayant eu accès aux chiffres de l’axe Est non encore publiés s’interrogent. Les résultats du monitoring sont gardés secrets depuis plusieurs mois, mais « Infosperber » a pu les consulter. Résultat : à Bienne, les prévisions pour le nouveau tronçon ne couvrent que trois ans, jusqu’en 2020 – et malgré cela, elles sont loin du compte par rapport à la situation actuelle. Exemples :

A l’intérieur du tunnel du Längholz, élément central du nouvel axe Est, seulement 26'700 voitures par jour ont été recensées en septembre 2018 au lieu des 44'200 prédites – une différence de 39,6 %.

A la place Guido-Müller, l’effondrement attendu n’a pas eu lieu, bien au contraire : 31'700 véhicules y passent quotidiennement, au lieu des 45'600 prédits ; c’est 30,4 % de moins que prévu, ou encore 1'100 de moins qu’avant l’ouverture de l’axe Est, que la task force redoutait tant.

Sur la route de Berne à Nidau, que l’axe Ouest à 2,2 milliards doit désengorger dans le futur et pour laquelle le passage de 34'600 véhicules a été pronostiqué en 2020, les chiffres actuels font mention de 20'500 véhicules, soit également près de 40 % de moins.

Et dans la vieille ville de Nidau, où la maire s’attendait à une augmentation dramatique des 18'100 véhicules quotidiens habituels, 16'100 véhicules ont été recensés en septembre, c’est-à-dire 2'000 de moins qu’avant l’ouverture de l’axe Est.

Les experts régionaux critiquent le modèle

L’axe Ouest avec ses deux jonctions controversées au cœur de la ville est-il vraiment nécessaire, quand la planification repose sur des prévisions aussi incertaines ? Plusieurs ingénieurs en transport bien informés soupçonnent que ce n’est pas le modèle de prévision bernois en tant que tel qui est inexact, mais qu’il est alimenté avec de très nombreuses hypothèses, parfois discutables, et ne peut par conséquent pas être interprété correctement. « En tant que région, il nous faut travailler avec le modèle global des transports, mais nous n’en sommes pas très heureux », déclare Thomas Berz, directeur de l’« association seeland.biel-bienne », bien ancrée au niveau régional. Pour des territoires peu étendus, « le modèle ne peut pas être utilisé à l’échelle 1:1 comme unique base pour les prévisions du trafic », affirme Thomas Berz. Le modèle des transports représente en effet la demande attendue, obtenue en extrapolant son évolution probable sur la base des valeurs relevées jusqu’en 2012. Berz souligne qu’il serait préférable que la planification des transports « parte de l’offre qui sera mise à disposition, comme c’est le cas dans les plans directeurs régionaux ». Berz fait partie des rares personnes à oser exprimer publiquement leurs doutes. De nombreux experts critiquent l’utilisation et l’interprétation du modèle, mais uniquement de manière non officielle, car ils dépendent des contrats du canton.

Les spécialistes se demandent en outre pourquoi le canton de Berne n’indique pas d’intervalles de confiance ou de marges d’erreur statistiques ouvertement, et pourquoi il ne les prend pas en compte. Dans le « rapport technique » d’août 2018, la charge de trafic de certaines rues a été comparée entre la variante officielle et celle d’« Axe Ouest : mieux comme ça ! ». Le canton ne donne là non plus aucune marge d’incertitude, comme il est usuel de le faire dans les modélisations, mais cite pour l’année 2030 des chiffres absolus pour chaque rue, sans les écarts correspondants. Et c’est justement sur la base de ces données discutables que le canton a construit toute son argumentation politique : le projet alternatif proposé par le comité, affirme-t-il, décharge moins les quartiers du trafic. Cela ne vaut donc pas la peine de donner suite à cette proposition.

Est-ce acceptable ? se demande un chercheur biennois ayant une expérience dans la création de modèles. Il avait assisté mi-septembre à une « assemblée citoyenne » à Nidau en présence du président du gouvernement Christoph Neuhaus, et en avait profité pour poser plusieurs questions critiques au sujet du modèle global des transports du canton de Berne, auxquelles aucun des chefs de service et experts externes présents n’avait pu répondre. Ce n’est pas étonnant. L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC) a eu recours pour ses prévisions à une multitude de jeux de données : l’évolution de la population et le développement du milieu bâti, l’évolution économique, le développement des transports collectifs et du trafic individuel motorisé. Une grande partie de ces données provenaient de l’Office fédéral de la statistique, et ce dernier indique en principe toujours la marge d’incertitude (jargon professionnel : intervalle de confiance). Règle élémentaire de la statistique : lorsque différents jeux de données sont combinés entre eux, les imprécisions augmentent.

Et que répond le canton à cela ? Stefan Graf, chef de projet de l’OPC, écrit après demande que le modèle de base a « un écart maximal » de 10 %, mais que pour les prévisions des années 2030 et 2040 « aucune précision +/- ne peut être donnée : les prévisions reposent sur des hypothèses ». Il minimise : l’impact de l’axe Est ne pourra être évalué de manière définitive qu’à la fin de cette année, les prévisions portent sur le volume moyen des véhicules en 2020. Mais pourquoi devrait-il augmenter dramatiquement en l’espace de deux ans, alors que, d’ici là, des mesures d’accompagnement supplémentaires permettront de limiter et de gérer les flux de véhicules ? L’OPC est, là aussi, incapable de fournir la moindre réponse.

Selon les prévisions du canton, 50'500 véhicules passeront par le nouveau tunnel de Weidteile en 2030. Cependant, en raison des nombreuses oppositions et de 20 années de travaux, ce tunnel ne sera ouvert qu'après 2040 (Graphique: Comparaison technique du canton de Berne, août 2018).

Des créateurs de modèles parlent ouvertement des problèmes qu’ils rencontrent

Un coup d’œil au rapport officiel sur les transports du projet de mise à l’enquête (130 pages) révèle d’importants problèmes méthodologiques. En l’espace de six ans, trois modèles des transports distincts ont été mis en œuvre, qui ont généré chacun des chiffres différents, toujours dans le souci de fournir des prévisions encore plus précises : pour ce qui est du nouvel axe Est, le trafic journalier moyen attendu en 2030 a augmenté de 67,5 % en six ans (de 34'800 en 2010 à 58'300 en 2016 selon le projet définitif). Etant donné que le trafic avant et après l’ouverture de l’axe Est a uniquement été mesuré aux heures de pointe, les responsables ont parfois dû extrapoler la valeur du « trafic journalier moyen des jours ouvrables TJMO ». Et dans la mesure où, selon les fonctionnaires, les modèles généraient des résultats trop élevés pour l’axe pénétrant de Bienne aux heures de pointe, les chiffres ont été manuellement corrigés de 10 %.

Pour les créateurs de modèles, cette manière de procéder ne semble pas conforme. Ils écrivent que les extrapolations ont entraîné des « incohérences » : des écarts importants et incompréhensibles ainsi que « des charges de trafic très fortement asymétriques en fonction du sens de déplacement, qui ne peuvent pas être expliqués de manière plausible ». Les valeurs correspondantes « n’étaient pas utilisables ou uniquement avec la plus grande prudence ». Ce que cela signifie concrètement reste ouvert. Un détail : selon les documents, c’est l’écart moyen et non l’écart maximal pour 2020 qui s’élève à 10 %. La somme de toutes ces imprécisions, relativisations, extrapolations et corrections manuelles a de quoi étonner.

Des hypothèses erronées peuvent-elles expliquer la grande différence mise en évidence par le monitoring entre les valeurs après une année et celles prévues ?

Le scientifique biennois a effectué ses propres calculs de manière volontaire. Que signifie, pour le modèle des transports bernois, la prise en compte de l’intervalle de confiance de +/- 10 % concédé par le chef de projet Stefan Graf ? Et que se passerait-il si le modèle des transports présentait une marge d’erreur de 40 %, comme confirmé par les chiffres actuels ? Ses résultats sont surprenants : après comparaison des deux variantes qui font débat, peu de rues au final présentent des différences significatives. « L’affirmation du canton qu’“Axe Ouest : mieux comme ça !“ ne déchargerait les quartiers que de manière insuffisante n’est pas plausible » affirme le chercheur, qui, par respect pour son mandataire actif dans le secteur du bâtiment, préfère rester anonyme.

Le canton doit-il revoir sa copie ? Le « rapport technique » s’était déjà avéré partial : les rapports des experts sur lesquels il repose provenaient de bureaux eux-mêmes partiaux et étaient formulés de manière unilatérale. Les mesures d’accompagnement en matière de trafic – élément-clé de la gestion du trafic – ont en outre uniquement été prises en compte pour la variante officielle, malgré les propositions concrètes d’« Axe Ouest : mieux comme ça ! ». Et maintenant, tout laisse supposer que les bases du rapport technique sont elles-mêmes incorrectes.

La conclusion de tout ceci est valable à l’échelon national et est en fait plutôt banale : les prévisions du trafic, de même que la planification urbanistique, ne devraient pas être effectuées par les seuls ingénieurs, mais bien par une équipe interdisciplinaire composée d’ingénieurs en transport, d’architectes, d’urbanistes, d’informaticiens et de statisticiens. Un défi d’une telle complexité nécessite une approche globale.

Le chaos annoncé sur les routes de Bienne et de Nidau n’est clairement pas d’actualité. Il est garanti que les membres de la task force « Axe Est » ne devront pas prendre de mesures d’urgence ces prochains mois non plus.